Di sore itu, terdengar suara gol,gol, saat melintasi di depan ex kantor Walikota Ternate, saya pun banting setir ke arah lapangan sepak bola. Para suporter nampak saling berargumen menganalisa pola permainan, seakan menjadi pakar sepak bola handal yang profesional, tanpa diperlukan keahlian akademik persepakbolaan. Kepakaran tidak datang mendadak dan instan. Ia bukan ilham yang turun dari alam supranatural-immaterial, tetapi ia butuh proses, waktu dan komitmen intelektual. Tafsir terhadap konsep kepakaran di era Artificial Intelligence saat ini, bukanlah keahlian sebatas memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari dunia akademik tetapi juga pengalaman interdisipliner, kolektif, korektif, digitalis, adaptif, dan kolaboratif terhadap kecepatan perubahan zaman. Dibutuhkan aktualisasi peran pakar dalam berbagai bidang dalam merespons kebutuhan publik dan tuntutan perubahan, dapat menjembatani kesenjangan teori dengan praktek dan antara pengetahuan dengan fakta sosial, sehingga konstribusinya jelas bagi pengembangan ilmu dan kemaslahatan banyak orang. Kepakaran kemudian menjadi pilihan strategis melalui gagasan dan inovasi.

Banyak prestasi yang dihasilkan dari kepakaran untuk dunia dan kebenaran, diantaranya Alber Eintein, pakar teori relativitas -mengubah manusia memahami ruang dan energi. Mahatma Gandhi, pakar strategi perlawanan tanpa kekerasan. Nelson Mandela, pakar hukum –pejuang anti apartheid di Afrika Selatan. Sigmund Freud, pendiri teori psikoanalisis, mengubah cara memahami pikiran orang. Martin Luter, pakar retorika dan pejuang kesetaraan ras di Amerika Serikat sampai pada pakar inovasi pengetahuan seperti Steve Jobs, Pendiri Apple. Pakar revolusi digital melalui Phone, iPad, Mac, dan iTunes yang mengubah cara hidup orang.

Mereka para pakar, telah menyulam ilmu pengetahuan dengan merakit konsep ilmu menjadi proposisi pengetahuan, kemudian dilakukan pengujian melahirkan dalil pengetahuan dan selanjutnya membentuk sistem pengetahuan yang komprehensif yang disebut penemuan teori ilmu pengetahuan. Jadi tugas para pakar adalah mengumpul konsep, menghubungkan antar konsep, mengolah proposisi, menganalisis dalil, menemukan teori, dan mengembangkan model pengetahuan dari teori dasar (grand theory) untuk menemukan teori baru, baik dalam bentuk ilmu murni ataupun ilmu terapan. Tegas. Ilmu pengetahuan yang tidak didasarkan pada prosedur pengetahuan yang jelas, kaidah ilmu dan basis keilmuan yang tidak kuat serta tingkat ketahanan yang rendah atas problem dan tuntutan perubahan, maka sebuah teori bisa mungkin tidak bertahan lama, dan akan digantikan oleh teori baru yang oleh filsuf Sains Thomas Kuhn menyebutnya sebagai ”pergantian paradigma” (scientific revolution), seperti dalam bidang Astronimi dan Kosmologi, disana ada teori Geosentris (ptolemaeus) digantikan paradigma oleh teori Heliocentris (yakni Copernicus, Galileo dan Kepler). Dalam bidang Biologi ada teori Lamarck (lamarckisme), digantikan oleh teori Evolusi Darwin, –meskipun ada polemik tapi teori ini cukup mapan membentuk postulat dari sistem pengetahuan kita-, demikian juga dalam bidang Sosial dan Psikologi, disana ada teori Rasialieme, dan dari Biologi, ada teori Pherenology dan lain sebagainya. Oleh karena itu, istilah pergantian paradigma dari Thomas Kuhn tersebut bukan berarti ilmu mengalami stagnan dan distorsi pengetahuan melainkan indikator keberhasilan kepakaran dalam menciptakan akselerasi terhadap dinamika perubahan global dan kebutuhan masyarakat.

Kepakaran mereka telah terbukti berkontribusi besar bagi kemajuan dan kemaslahatan umat yang tidak terbantahkan, apalagi dengan kemajuan era digital saat ini, telah melahirkan transformasi pada seluruh aspek kehidupan dari komunikasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga politik. Derasnya arus informasi yang begitu luas, terbuka dan cepat, maka publik memiliki akses yang mudah dalam memperoleh pengetahuan namun akses ini juga membawa tantangan baru, terutama berkaitan dengan otoritas informasi yang beredar, tingkat akurasi informasi, dan validitas pengetahuan, di sinilah peran kepakaran sangat relevan dan penting dalam mengatur tatanan atas dialektika perubahan sosial tersebut, namun pertanyaan yang perlu diajukan adalah ”kenapa muncul Istilah “matinya kepakaran”?

Matinya kepakaran, sebetulnya merupakan istilah yang muncul dalam diskursus budaya, sosial, dan ilmu pengetahuan, sebagai upaya mencoba menggeser otoritas pakar dalam menentukan rujukan masyarakat. Tantangan pun tak terelakkan seiring dengan keterbukaan informasi yang membawa konsekuensi antara kepatutan dan non kepatutan, melahirkan kebingungan publik atas derasnya arus hoaks, membuat opini tanpa dasar, disinformasi, dan pilihan masyarakat semakin beragam, kompetitif, terbuka, dan cepat saji, bahkan pendapat pakar pun tidak menjadi rujukan utama di dunia maya. Mereka mungkin lebih senang mengikuti yang viral dari non pakar daripada berasal dari mulut seorang pakar. Lalu otoritas kepakaran kerap di pertanyakan publik. Dalam buku The Dealth of Expertise: The campaign Against Established Knowledge and Why it Matters, karya Thomas M. Nichols, mencoba menjawab fenomena menguatnya sikap anti intelektual di era digital, dimana publik semakin meremehkan pakar dan lebih mengutamakan opini. Publik semakin mendapat legitimasi bahwa semua orang memiliki kapasitas yang sama dalam berpendapat terlepas dari kualitas dan kedalaman pengetahuan yang dimilikinya. Kita hidup di zaman ketika setiap orang merasa pendapatnya setara dengan pengetahuan pakar yang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri untuk suatu bidang ilmu pengetahuan,(Nichols, 2017: 21).

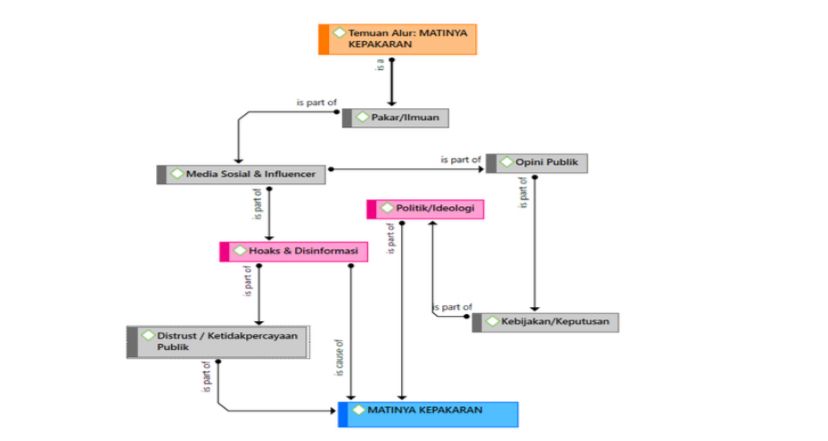

Matinya kepakaran sebagi akibat dari banjir informasi digital dan perilaku masyarakat yang semakin tak terkendali tersebut, telah cukup beralasan untuk mengalisis lebih dalam sisi-sisi lain dari matinya kepakaran dengan menggunakan analisis ATLASTI. Bahwa matinya kepakaran telah ditemukan faktor-faktor yang membentuk jalur lancip, jalur utama dan jalur samping dan hubungan resiproka, maupun non resiproka, sebagaimana gambar struktur berikut:

Struktur di atas, memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa temuan matinya kepakaran. Yakni terdapat jalur lancip hubungan (media sosial & influencer) yang membentuk jalur resiproka, yaitu jalur utama yang terdiri dari pakar/ilmuan, media sosial & influencer, opini publik, kebijakan/keputusan, dan politik/idiologi. Dan jalur samping yaitu pakar/ilmuan, media sosial & influencer, hoaks & disinformasi dan distrust/ketidakpercayaan publik. Jalur lancip menjadi jalur strategis yang menghubungkan jalur utama dan jalur samping. Jalur ini berfungsi menyuplai “ bentuk gagasan pakar”. Jika jalur lancip menciptakan dinamika yang baik dan mendorong sebuah idealitas dan melahirkan opini publik yang baik tanpa hoaks, maka kepakaran mampu berperan sebagai eksekutor pengetahuan nilai dari sebuah dilema kehidupan publik, sebaliknya, pengelolaan media sosial dan opini publik yang tidak seimbang, dapat memberikan konstribusi yang signifikan padaindentitas kepakaran yang tidak sehat. Hal ini dapat diperkuat dengan jalur is part of pada struktur gambar di atas, Seperti kepakaran sebagai bagian dari (is part of) kekuatan pada jalur utama (media sosial & influencer) dan dari jalur samping (opini publik), telah mampu melahirkan dua wajah ganda, yakni wajah positif dengan argumen ya = mampu mendorong peran kepakaran dalam arus globalisasi dan wajah negatif dengan argumen tidak = menciptakan matinya kepakaran ditengah perubahan. namun ada jalur yang sangat menarik dari struktur gambar tersebut adalah pengaruh langsung tunggal, yakni politik/idiologi dan hoaks & disinformasi. Jelas, matinya kepakaran bisa dari pakar sendiri, bisa melalui faktor tunggal dari jalur utama warna pink (politik/idiologi dan dari jalur samping warna pink (hoaks & disinformasi)).

Dari aspek pakar. Publik kehilangan kepercayaan (trust) terhadap pakar, karena pakar sendiri ikut menyumbangkan terkikisnya otoritas keilmuan, menampilkan sikap elitis, skriptor (dosen membuat skripsi mahasiwa), terseret pada kepentingan politik, kurang adaptif pada era digital, menutup diri dari dunia luar –hanya menjadi menaragading kampus, dan perdebatan dikalangan pakar di ruang terbuka dengan argumen yang tidak akademik. Perilaku tersebut kemudian di “goreng” di media sosial sampai membentuk stigma-stigma negatif tentang kepakaran.

Hal menarik lainya, adalah dari aspek politik. Adanya pengaruh langsung antara kotak warna pink ( politik dan hoaks/disinformasi) ke kotak warna biru, dimana peran faktor konstalasi politik dan faktor hoaks/disinfomasi dapat mengakibatkan matinya kepakaran. Opini kepakaran sering tersubordinasi oleh kepentingan kekuasan/kepentingan politik. Misalnya pakar politik dari dunia kampus sering diminta memberikan analisis di media Televisi, tidak menutup kemungkinan terafiliasi partai politik/ kandidat tertentu atau pada kekuasan,sehingga independensi kepakaran mulai diperbincangkan di media sosial.

Dinamika politik dapat menciptakan ruang-ruang publik semakin tidak beraturan, banyak hoaks yang diciptakan atas nama kestabilan politik di satu sisi, kriminalisasi para tokoh dan pembunuhan karakter politik di sisi lain. Data Kementerian Komunikasi dan Infiormasi (Kominfo) RI, tahun 2023, mencatat, 11.357 berita hoaks dan survei dari Katadata Center 2024, terdapat 78 % publik pernah terpapar hoaks. Sekitar 76.2 % publik mengaku pernah menerima hoaks melalui media sosial dan kanal yang penyebaran hoaks terbesar adalah Fasebook (82,9%), disusul WhatsApp (56,6%) dan Twitter (29,8%). Hoaks terbanyak yang diproduksi oleh publik adalah salah satunya dari bidang politik. Nichols, mengatakan 90 % dari semua hal di dunia maya adalah sampah. Orang bebas mengungggah apapun, sehingga ruang publik dibanjiri dengan berjuta-juta informasi, yang tak penting. Para penulis blog pun berargumen dengan mengutip pendapat pakar tanpa didasarkan pada kaidah periwayatan ilmu pengetahuan yang shahih sehingga rawi dan sanad tulisannya terputus.

Benar atau tidak sebuah informasi dan pengetahuan,tetapi kecepatan arus informasi saat ini, sadar atau tidak telah mampu memindahkan manusia dari dunia nyata ke dunia maya dengan segala aktivitas, perilaku dan ciri pemikirannya cenderung instan dan mempercayai sesuatu yang viral dan cepat memviralkan sesuatu, seperti Tete Ali dengan karakternya, ijazah palsu, guru beban negara, jogetan pasca upacara 17 agustus, kelaparan masal di jalur gaza, sampai pada banjir besar di Asia Selatan, konflik geopoltik -ketegangan Rusia-Ukraina serta isu Taiwan-Tingkok masih diperbincangkan di platform global. Kecepatan informasi melahirkan viralisme -semacam keyakinn yang bentuk perilaku orang untuk bereksis di dunia maya-, dimana orang lebih suka memposting sesuatu di medsos sebagai sebuah identitas diri. Viralitas pun menjadi gelombang yang menerpa kedudukan pakar sebagai agen perubahan lalu dipertanyakan posisinya ditengah transformasi sosial.

Transformasi membuat krisis kepercayaan publik terhadap otoritas kepakaran semakin besar, pakar tidak mampu menetralisir isu dan informasi yang di produksi media sosial, sehingga argumen pakar kerap tersisihkan oleh opini populer (viralitas) yang belum tentu benar. Fenomena inilah penulis temukan dalam struktur gambar di atas bahwa matinya kepakaran bisa disebabkan ledakan informasi yang tak terkendali.

Ledakan informasi menghasilkan akses terbuka. Bisa jadi publik salah kaprah bahwa informasi dianggap sama saja dengan pengetahuan, akibatnya orang tidak terlalu membutuhkan pakar karena semua sudah ada di google. Orang merasa apa yang ada dipakar sudah ada di googleyang lebih simpel-cepat mendapatkan semua ilmu pengetahuan. Pakar kemudian digantikan posisinya dengan mengklik sekali saja. Siapa yang tekun berselancar di internet/ dunia maya, orang akan menjadi pintar dan tahu segalanya sehingga posisi pakar semakin terpinggirkan. Orang lebih percaya kepada dukun atau obat tradisonal yang diunggah di medsos ketimbang resep dan penjelasan dari dokter tentang penanganan penyebaran Covid 19. Orang lebih percaya kepada ulama dadakan di tiktot yang memperbincangkan tafsir Al-Qur’an ketimbang penjelasan ahli tafsir Al-Quran, semisal Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Publik lebih percaya pada kebenaran yang diproduksi oleh mesin penetak informasi (internet-media sosial), ketimbang kebenaran yang disampaikan oleh profesor, atau ahli agama (ulama).

Dunia maya menciptakan kebenaran sering kalah cepat dibandingkan dengan hoaks. Berita bohong dikemas,singkat dan mudah diviralkan, sementara klarifikasi dari pakar/ulama terkadang berbelit dan terlambat, akhirnya masyarakat lebih percaya pada informasi atau pengetahuan yang lebih dulu diketahui dan diyakini sebagai pengetahuan kebenaran, oleh penulis menyebutnya sebagai “kebenaran baru”, sehingga kebenaran yang disampaikan pakar di media sosial tak akan didengar, dan tak berguna karena ada kebenaran baru. Kebenaran bertumpuk pada fakta sedangkan kebenaran baru bertumpuk pada persepsi. Dua kebenaran tersebut telah aktif hingga saat ini, sehingga apabila para pakar/ulama memproduksi kebenaran melalui dunia maya (medsos) berdasarkan fakta maka yang muncul adalah kebenaran berdasarkan persepsi, jangan-jangan informasi dan pengetahuan tersebut hoaks. Jika demikian, masihkan pakar diperlukan? Nicholas mengatakan, kepakaran masih dibutuhkan banyak orang, karena dokter masih dibutuhkan bila sakit, seorang pilot pesawat membantu masyarakat dengan menerbangkannya sampai pada tujuan dan orang masih mencari pengacara apabila menyangkut perkara hukum. Untuk itu, kepakaran sangat dibutuhkan dalam menjaga kualitas infornasi ditengah komunikasi global dan inovasi digital. Pakar masih memiliki fungsi sosial. Menjadi penuntun moral sosial dan etika akademik. Kepakaran masih diperlukan bukan hanya melahirkan pengetahuan, tetapi juga menjaga kualitas publik, membangun budaya literasi dan memastikan teknologi digital tetap bermuatan etika, nlai-nilai agama dan kemanusiaan. Wallahu’alam bissawab

Tinggalkan Balasan